下落相場 待っていた人 今どこに?

2024年は円安株高によって株式相場が絶好調でしたが、2025年に入ってからは円高株安となり、市場は下落傾向にあります。特に人気の高いeMAXIS Slim米国株式(S&P500)

も、一時的に20%以上の下落を記録しました。

このような下落相場に直面すると、「株式投資をやめます」といった声や、NISA口座を売却したというような悲観的な情報を目にする機会が増えます。しかし、少し前を振り返ってみると、状況は全く異なっていました。

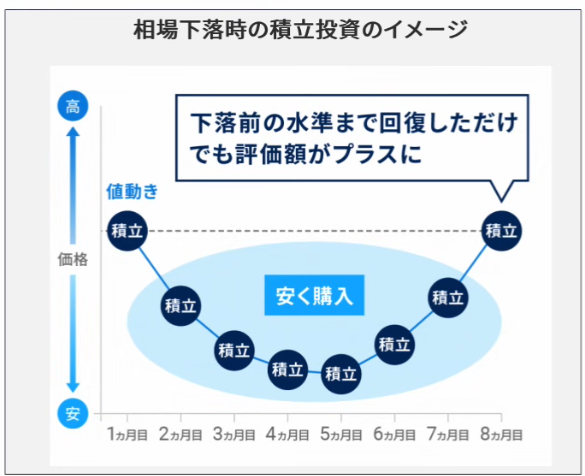

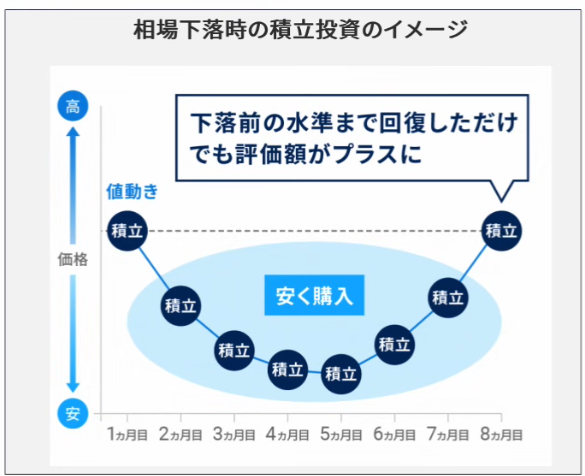

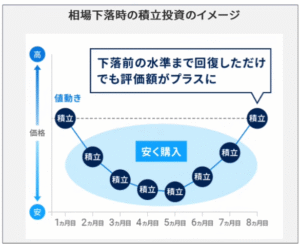

2024年の円安株高で市場が絶好調だった時期には、多くの投資家が「株価が高すぎて今からでは買えない」「暴落のタイミングを心待ちにしているが、一向に来ない」と嘆いていました。特に長期のインデックス投資家にとって、下落時は最大のチャンスだと考えられていたのです。なぜなら、株価が下がっている局面では、同じ投資金額でもより多くの口数を購入することができるため、将来の資産増加に繋がるからです。

また、新NISAが始まって2年目という、まさに長期投資を始める絶好のタイミングでの下落は、将来的に株価が元の水準に戻るだけで大きなリターンが期待できる、絶好の仕込み時とも言えます。淡々と安い価格で買い増せることは、非常に大きなメリットなのです

過去の事例を見ても、下落相場での積立投資の強さが分かります。

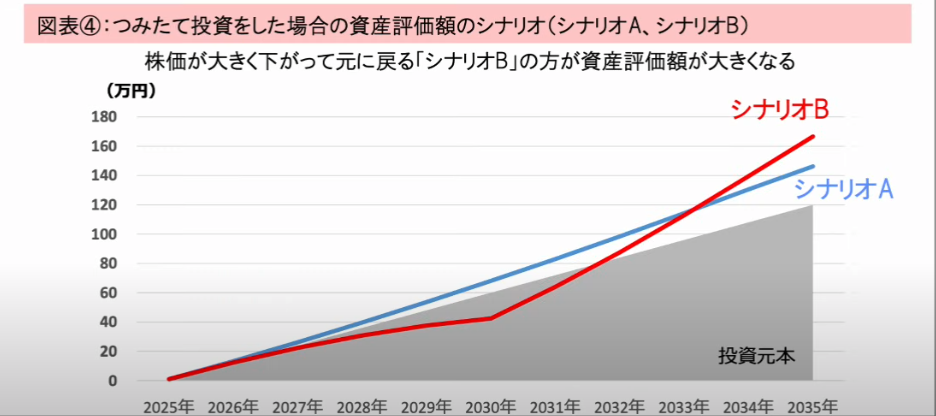

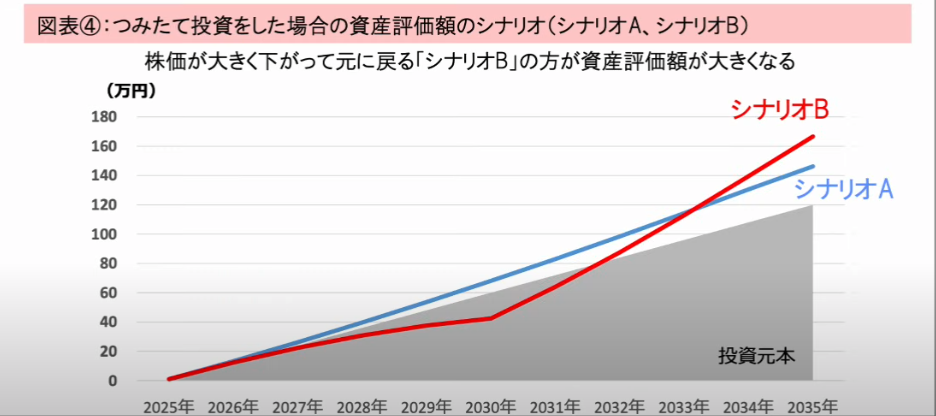

例えば、リーマンショックの後、元の指数水準に戻るまでには6年近くかかったと言われていますが、淡々と安い価格で購入を続けていた人は、実際には2年ほど早く元の水準に戻ったと言われています 。これは、積み立て投資の大きなメリットを示しています。資産運用においては、常に右肩上がりの直線よりも、途中で下落があった方が最終的に資産が増える傾向にあるのです。

それにもかかわらず、現在の下落相場において、かつてあれほど「暴落待ち」をしていた人を見かける機会が減っています。市場の動きや情報に一喜一憂し、感情に流されてしまう投資家が多いのかもしれません。情報に踊らされてしまうのは避けるべきです。

現在の乱高下する下落相場は、長期インデックス投資家にとって、どのような戦略を取るべきかを考える重要な局面です。下落時こそチャンスであるという基本を忘れずに、冷静な判断を心がけることが求められます。

米国株、いつまで下落が続く?3つの観点から徹底解説

現在の下落相場がいつまで続き、どの程度で回復するのか。これは多くの投資家が知りたい点でしょう。本章では、過去の歴史やアノマリー(経験則)などから、その可能性を探るための3つの観点をご紹介します。

<1.過去に約20%下落した時の教訓>

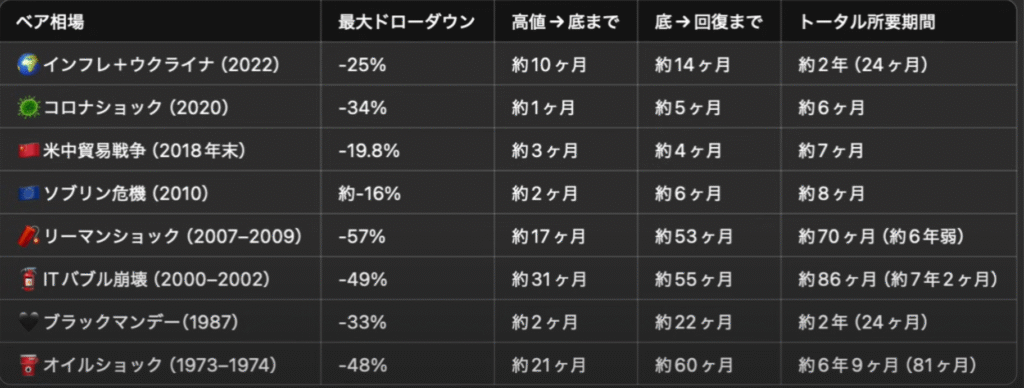

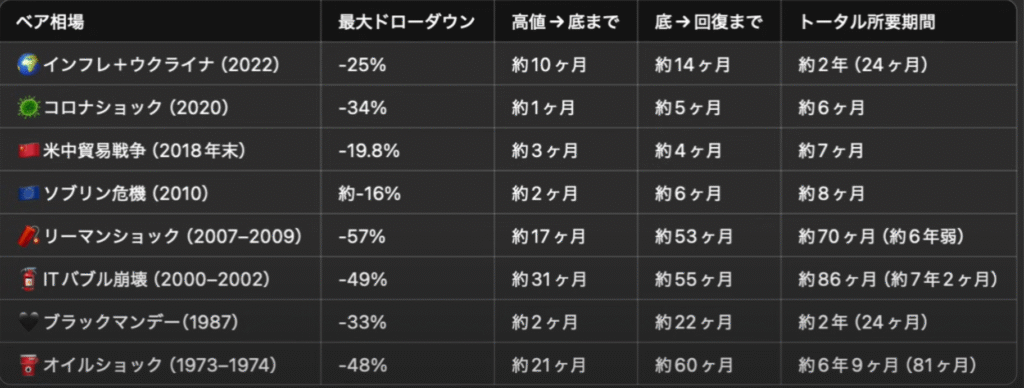

まず、過去にS&P500が大きく下落した際に、市場がどのような動きを見せたのかを振り返ってみましょう。過去50年間で、S&P500が20%近く下落した8回の相場を分析すると、ある共通の傾向が見えてきます。

過去の事例で明らかになった特徴は、すべての暴落において、下落から回復までに時間がかかるという点です。具体的には、下落にかかった期間の約2倍から5倍の時間が、元の水準に回復するのに必要でした。

例えば、記憶に新しいところでは、2020年のコロナショックでは高値から底まで約1ヶ月で大きく下落しましたが、そこから回復までには約5ヶ月かかり、トータル約6ヶ月で元の水準に戻っています。しかし、リーマンショック(最大下落率57%)では、高値から底まで約17ヶ月、回復まで約53ヶ月かかり、トータル約70ヶ月(6年弱)を要しました。ITバブル崩壊(最大下落率49%)やオイルショック(最大下落率48%)では、回復までに7年近くかかった事例もあります。

なぜ、下落時よりも回復時の方が時間がかかるのでしょうか。その大きな理由として、人間の心理面が挙げられます。暴落は恐怖によって一気に市場から資金が引き上げられ、急激に株価が落ちますが、上昇する時は投資家が慎重になるため、じわじわとしか上がりづらい傾向があるのです。

これらの過去の事例から考えると、今回の下落相場も、回復までには半年から2年、あるいはそれ以上の時間がかかる可能性があると参考になります。一度大きく下げると、一気に回復するのではなく、ネチネチと横ばいを挟みながら、じわじわと時間をかけて上昇していく傾向があります。

<2.第一次トランプ政権の軌跡と示唆>

現在の下落の一因として、トランプ氏の発言、特に関税政策が挙げられています。今後の相場がどのように収まるかを推測する上で、第一次トランプ政権(2017年~2020年)時の株価の動きは参考になります。

第一次政権のスタートとなった2017年は、法人減税やインフラ投資への期待から市場は活況を呈し、S&P500は年間でプラス19.4%と大きく上昇しました。

しかし、2018年になると状況は一変します。鉄やアルミへの関税を皮切りに米中関係が緊張し、貿易戦争が激化しました。加えて、FRBが利上げを進めたことに対してトランプ氏が強い不満を示し、FRBとの対立も表面化。この結果、2018年末の米中貿易戦争の際には、S&P500が19.8%下落しました。この時の下落は、高値から底まで3ヶ月、底から回復まで4ヶ月と、トータル約7ヶ月で元の水準に戻っています。最終的に2018年は、S&P500は年間でマイナス6.2%となりました。

その後、2019年にはトランプ氏からの利下げ圧力もありFRBが利下げに転じ、S&P500は年間プラス28.9%と驚異的な上昇を見せました。2020年にはコロナショックで一時的に暴落しましたが、FRBの無制限緩和により大きく回復し、年間プラス16.3%で終えています。

第一次政権では「法人税減税や公共投資といった民衆受けする政策」を先に行い、その後に関税戦争を仕掛けて株価が混乱したのに対し、今回の第二次政権では、まず「嫌われる関税」から着手し、その後「法人税減税といった民衆受けが良い政策」が控えているという、逆の順序で進めている可能性が示唆されています。

<3.大統領アノマリーが示す傾向>

最後に、大統領選挙を軸にしたアノマリー(経験則)も、今後の相場動向を考える上での参考となります。

このアノマリーによれば、大統領の任期前半2年間は相場があまり調子が良くなく、後半2年間は比較的盛り上がる傾向があると言われています。

過去のデータ(1960年~2019年)を見ると、大統領選挙の翌年は平均+8%、中間選挙の年は平均+1%と、パフォーマンスが振るわない傾向が見られます。これに対し、大統領選挙の前年は平均+16%、選挙年は平均+5%と、後半の方が良好な結果となっています。

アメリカでは日本人よりも投資を行う人が多いため、株価が「大統領の通信簿」とまで言われるほど、このサイクルがある程度相場に影響を与えていると考えられます。大統領就任直後は任期が4年残っているため、株価が下落しても影響が少ないのに対し、後半の2年間は次の大統領選挙に直結するため、株価への意識が高まる、という見方もあります。

<まとめ>

現在の下落相場がいつまで続くかを正確に予測することは困難です。しかし、ご紹介した「過去の暴落からの回復にかかる時間」「第一次トランプ政権時の動き」「大統領アノマリー」という3つの観点は、今後の相場を考える上で参考になる示唆を与えてくれます1 。

特に、一度大きく下落した後は、人間の心理的な側面もあり、一気に回復するのではなく、時間をかけてじわじわと回復していく傾向があることは理解しておきたい点です。

乱高下する下落相場は不安を感じさせるものですが、長期のインデックス投資家にとっては、安い価格で多くの口数を仕込める絶好のチャンスでもあります。市場の情報に一喜一憂せず、冷静な視点を保つことが大切です。

米国株、一度大きく下げたら「ネチネチ」続く?その理由と注意点

米国株が一時的に大きく下落する局面を迎えていますが、このような時によく言われるのが、「一度大きく下げると、回復は一筋縄ではいかない」「ネチネチと時間がかかる」という点です。これは一体どういうことなのでしょうか?

<「ネチネチ続く」とは?>

「一度大きく下げたらネチネチ続く」とは、株価が大幅に下落した後、一気にV字回復するのではなく、ネチネチと横ばいを繰り返したり、じわじわと時間をかけながら上昇したりする傾向があることを指します。まるで、一歩進んでは立ち止まり、また一歩進むような、粘り強い、あるいはもどかしい回復の仕方です。

<なぜ回復には時間がかかるのか?>

なぜ、株価は下落時ほど速やかに回復しないのでしょうか。これには複数の要因が考えられます。

1.過去のデータが示す回復時間の長さ

過去50年間でS&P500が20%近く下落した8回の事例を分析すると、すべての暴落において、下落から元の株価水準に回復するまでに時間がかかっています。具体的には、下落にかかった期間の約2倍から5倍もの時間が、底を打ってから元の水準に戻るのに必要でした。例えば、高値から底まで1ヶ月で落ちた2020年のコロナショックでも、回復には約5ヶ月かかっています。 ITバブル崩壊やオイルショックでは、回復までに7年近くを要した事例もあります2 。過去8回の暴落すべてで、高値から底までの期間よりも、底から回復までの期間の方が時間がかかっているのです。

2.人間の心理が大きく影響

この回復に時間がかかる大きな理由として、「人間の心理面」が挙げられています。

◦下落時:暴落は恐怖によって投資家が一気に資金を引き上げるため、急激に株価が落ちやすい傾向があります。

◦回復時:しかし、上昇する時は投資家が慎重になるため、じわじわとしか上がりづらいのです。

また、大幅な下落局面で心が折れてしまった投資家は、なかなか再び市場に戻ってきにくいという側面もあります。

これらの要因から、一度大きく下げた相場は、急激な下落時とは異なり、ゆっくりと、そして時には横ばいを挟みながら時間をかけて上昇していく傾向が強いと言えます。

<大きく下げたからといって「一括投資」は危険?>

このような「ネチネチ続く」という相場の特性を知らずにいると、大きな下落が来た時に「これはビッグチャンスだ!」「一括投資で全ツッパだ!」と、非常に前のめりになってしまう人がいます。

なぜなら、暴落は一気に急降下して底を打つというイメージがあるかもしれませんが、実際にはそうではありません。大きな下落の途中であっても、一時的に底を打ったような動きや、一時的な上昇(いわゆる「戻り」)が何度も起こり得ます。

その都度、「これこそ大底だ!」「今こそ勝負の時だ!」と考えて資金を投じていると、いくらお金があっても足りなくなってしまう可能性があります。特に短期的な視点で投資を繰り返すと、市場から退場するリスクも高まります。

また、たとえまとまった資金を投入できたとしても、その後に再び下落が続けば、メンタルが大きく削られてしまい、長期投資を継続することが難しくなる危険性もあります。

<下落相場との「戦い方」が必要>

このように、「一度大きく下げたらネチネチ続く」という相場の特性を理解することは、下落局面での投資において非常に重要です。一気呵成に資金を投入するのではなく、このネチネチした相場とどう向き合い、どのように投資を実行していくかという「戦い方」や工夫が必要になってきます。

米国株下落相場での「戦い方」:4つの投資行動「だるまになる」戦略とは?

米国株市場が一時的に大きく下落し、不安を感じている投資家の方もいらっしゃるかもしれません。このような下落局面では、「一度大きく下げたらネチネチ続く」という過去の傾向があるため、どのように投資を進めるべきか悩ましいものです。感情に流されず、冷静に下落相場を乗り越えるためには、「戦い方」や工夫が必要になってきます。

<戦略1: 何も買えない:毎月投資を継続する(気絶投資)?>

この戦略は、下落でも上昇でも、自分の行動や積立金額を一切変えずに、ずっと一定のまま「気絶投資」を継続するというものです。まるで「だるま」のように、市場の変動に惑わされず、どっしりと構え続けます。

この方法の最大の強みは、最も多くの人にとって実践しやすい方法であることです。ロボットのように、設定した金額を毎月淡々と積み立てるだけで済みます。雨の日も風の日も、暴落を信じて市場に居続ける「だるま」のように、長期の資産運用成功を信じて投資を継続することが最強だと述べられています。たとえ毎月余剰資金を全て投資に回している人であっても、この「何も変えない」というポリシーを貫くことが重要です

<戦略2: 積立プラス暴落時に多めに投資する>

この戦略は、毎月の積立投資を継続しつつ、市場が大きく下落したタイミングで、貯めておいた「暴落資金」を使って多めに投資するという方法です。

投資信託でも個別株と同様に、大きく下落したタイミングで購入できれば、同じ金額でより多くの口数を購入できます2 。しかし、デパートのバーゲンセールと違い、下落がいつまで続くかは誰にも分かりません。そのため、感情的に行動するのではなく、事前にマイ ルールを決めておくことが必須です。例えば、「恐怖指数であるVIXが40を超えたら」「S&P500の週間下落率が5%を超えたら」など、人それぞれの基準で機械的に行動できるようにしておくことが大切です。

また、この戦略を実行するには、生活費や生活防衛資金とは別に、暴落時用の資金を毎月貯めておくことが大前提となります。

<戦略3: 積立金額自体を増やす>

この戦略は、戦略2のようにまとまった金額を特定のルールで一括投入するのではなく、下落相場に突入したと判断した際に、毎月の積立金額自体を増やすという方法です。例えば、毎月10万円積み立てている人が、下落相場では15万円に増やす、というイメージです。

戦略2の難しい点として、設定したマイ ルールにヒットするような大幅な下落がなかなか来ない可能性があることです。暴落が来ない期間が長引くと、その間は追加投資の機会を失うことになります。

この戦略3は、下落相場に入ったと思ったら、毎月の積立金額を増やすというシンプルなルールで実行することで、「買えない」リスクを減らすことができるメリットがあります。こちらも事前に自分なりのルール(例: S&P500が〇%下落したら積立額を増やす、など)を決めておくと良いでしょう。

<戦略4: ポリシーを変えずに年一括投資する>

この戦略は、主に新NISAなどの制度を利用して、毎年年初にその年の非課税枠を使って一括で投資を行うという方法です。年間投資枠を使い切ることで、より長期間資金を市場に置くことができます。

例えば、2025年のように年明けから下落傾向にある場合、年初一括投資は短期的に見れば評価額がマイナスになり辛い状況になる可能性はあります。しかし、この戦略の要点は、短期的な変動に惑わされず、「年一括投資をする」というポリシーを鉄の心で継続することにあります。

5. Amazon創業者の後悔最小化理論

投資判断や人生の意思決定に役立つフレームワークとして、Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏が実践した「後悔最小化理論」を紹介します。

•これは、「80歳になった時に自分の人生を振り返り、後悔の数を最小化するような選択をすべき」という非常にシンプルな考え方です。

•この理論は、自分の人生を超長期スパンで考えることで、短期的な市場の誘惑や恐怖に打ち勝ち、長期的な視点を持つ助けになると説明します。

•資産運用にこの考え方を当てはめる例として、65歳の定年時にタイムスリップして考えてみることを提案します。その時、「あの下落で株を売っていなければよかった」と後悔する自分が鮮明に見えるかどうかを自問します。

•過去の暴落時にも、メディアを見て投資をやめた人が、その後の市場回復を見て後悔した経験が多くあることに触れます。

インデックス投資の未来、世界の経済成長を信じて投資を継続することの重要性を改めて強調し、辛い時にはこの「後悔最小化理論」を思い出すことが有効な戦略の一つです。

ジェフ・ベゾス 果てなき野望-アマゾンを創った無敵の奇才経営者

・SBI証券:NISA口座数No.1&手数料無料

・楽天証券:楽天ポイントで投資可能

・マネックス証券:米国株のNISA投資に強い

コメント